�ҒŊO�ȏ�

| �� | : �������� |

|---|---|

| ISBN | : 978-4-524-26769-9 |

| ���s�N�� | : 2013�N3�� |

| ���^ | : A4 |

| �y�[�W�� | : 156 |

��

�艿8,250�~(�{��7,500�~ �{ ��)

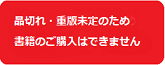

- ���i����

- ��v�ڎ�

- ����

- ���]

�ҒŊO�Ȑf�Âɂ����鏉�f����f�f�A���Õ��j�̗��ĕ��A��p�̎��ۂ܂ŁA�u�l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��|�C���g�v��ҒŊO�Ȃ̑��l�҂ł��钘�҂̑����̌o���Ɋ�Â��Ď��H�I�Ɏ������B���Ɏ�p�Ɋւ��ẮA�Ǘ��L�x�Ȏʐ^��}��p���đ����Љ�A���҂̌o������m�蓾���R�c���ڏq�B�ҒŐ����ڎw����肩��ҒŐf�ÂɌg�������܂ŁA�Տ��Ŏw�j�ƂȂ���ۏ��B

�ҒŊO�ȑ��_

�ҒŊO�Ȋe�_

�P�D�ҒŃC���X�g�D�������e�[�V����

�Q�D�p��ҒŊ�����

�R�D�ҒŊ�����

�S�D��ŕϐ�����

�T�D���ŒŊԔw���j�A

�U�D���ŒŊԔw���j�A

�V�D�������

�W�D���e頏ǐ��ő̍���

�X�D�Ґ��O��

10�D���^�̎�p

11�D�߃��E�}�`

12�D�ҒŎ��

���Ƃ���

����

�P���ŐҒŊO�Ȃ̋��ȏ��������Ȃ����Ƃ������U�����A��]�����炢���������̂�2007�N�̂��Ƃł����B��J���搶�̖����w�Ғł̎�p�x�i��w���@�A1981�j�ȍ~�A�ҒŊO�Ȃ̒P���̏��������܂�Ȃ��B�P���̓��������āA�����o���Ɋ�Â��čl���A�H�v���Ă����ҒŊO�Ȃ̊�{�A�]���ɏĂ����Ă����ʂ̈�ЂƂ��ł��邾�����m�ɓ`����悤�ȏ����o�ł��Ă͂ǂ����Ƃ������U���ł����B��J���搶�́w�Ғł̎�p�x�́A1987�N�A�����ҒŊO�Ȃ̏C�����n�߂��Ƃ��A�ŏ��ɔ������߂��A�D�ꂽ��p�̋��ȏ��ł��B��J�搶�͐ҒŃJ���G�X�̎�p�ɂ����w���[���A�O����p�ɂ��Ă����ւ�ǂ�������Ă��܂����B�����ҒŊO�Ȃ��u�����Ƃ��ɂ����b�ɂȂ������ȏ��̌�ɑ����悤�ȏ��������M�ł���Ƃ����`�����X�Ɏ��̐S�͖��܂������A���̌�A���̃X�P�W���[���͎����̈ӂ̂܂܂ɂȂ�Ȃ����炢�Z�����Ȃ��Ă��܂��܂����B

�@2005�N�ɏA�C����SICOT�i���ې��`�ЊQ�O�Ȋw��j���{��\�̎d���ŁA�C�O�ɂł�����@������A�����2007�N�ɂ�2010�N�J�×\��̑�V����ĉ������`�O�Ȋ�b�w�����c�̉�ɑI�C����܂����B���������̊w��͒n���̊ł͂Ȃ��A���s�ŊJ�Â���Ƃ������Ƃ����łɌ��܂��Ă��܂����B2008�N���`�ŊJ�Â��ꂽSICOT����ŁA�v�g�n�̍��ێ��a���ޑ�11�ŁiICD11�j�����ɁA�؍��i�n�̍��ڂ�����悤�ɒ����̂����������ɁAWHO ICD-11�����ψ���؍��i�n���ӔC�҂ɂ��A�C���A�C�O�o���̉�����I�ɑ����܂����B���̊ԁA���͊�w�ŐҒł̎�p���p�����܂����B���̂��߂ɁA�������A�ҒŔǂ̎Ⴂ�搶�����ɑ���ȕ��S�������܂����B����ɁA2008�N�Ɋ؍��̍ϏB���ŊJ���ꂽAPOA�iAsia Pacific Orthopaedic Association�jSpine & Pediatric Sections�ŁA3�N���2011�N�̊w��J�ÂɌ����āA�Ғŕ���̉�Ɏw������܂����B���ǁA�����̍��ۓI�ȔC������i������܂Ŏ��M�̎��Ԃ͂Ƃ�Ȃ��āA�����Ƃ����܂�4�N���߂��Ă��܂��܂����B

�@�������A���ۊw��̔C���������ASICOT���{��\�̔C�����I����āA���Ԃ̗]�T���ł���2011�N�ɂ͂ӂ����ю��M�̈ӗ~���N���Ă��܂����B2013�N�t�̑ފ��܂łɁA�Ⴂ�l�����ɓ`���������b�Z�[�W�������ɂ��Ă������ƃ������������߂܂����B���������łȂ��A�e�n�̐搶�����瑊�k������A�o����p�ɌĂꂽ�肵�Ȃ���A��������̐l�X�Ƌc�_���܂����B�����āA���̋c�_�̒��ŕ�������ɂ��ꂽ�_�_���܂Ƃ߂��Ƃ𑱂��܂����B2011�N��APOA�w��J�Â̒��O�ɋN���������k�̑�k�Ђ����M�̈ӎv���ł߂�_�@�ƂȂ�܂����B�����āA2012�N�t�A�v���ĂŊJ���ꂽ���{�ҒŐҐ��a�w��̉��œ�]���̕��ɂ�����āA���߂Ď�����{���̏o�ł��Ă����Ă��������܂����B

�@���̏����ɂ���Ėڎw�����̂́A

�@�i1�j�ҒŊO�Ȃ̖{���̗���

�@�i2�j�a�Ԕc���̎v�l�ߒ��Ƃ���Ɋ�Â����Ð헪�̊�{

�@�i3�j���Õ��j�̗��ĕ��A���{�ɂ������Ă̐S�\��

�@�i4�j���킭�������p�̃R�c�A�����ǂւ̑Ή��Ȃ�

�Տ��ɑ��鎄���g�̍l�������łA���ۂɖ𗧂�����S�����܂����B���̌��ʁA�K�������ԗ��I�ł͂Ȃ��{�����ł�������܂����B

�@��J�搶�̎��ォ�琢�̒��͂����Ԃ�ƕς��܂����B�⏕�f�f��ҒŎ�p�̋Z�p�I�Ȑi���̂ق��AEBM�ievidence-based medicine�j�A���Ҏu���A�C���^�[�l�b�g�̕��y���傫�ȑ���_�ł��B���Ғ��S�̈�Â��L����ɂ�A��ϓI�Ȓɂ݂�]��������A���җ��r�^�A�E�g�J���Ƃ��Ă�QOL�i�����̎��j�𑪒肷�镨�������������o�ꂵ�A�u�w�I�Ȍ����Ďg����悤�ɂȂ�܂����B�܂��A���Ö@�̑I���Ɋ��҂̈ӎv���d�v�ł���Ƃ����l�����蒅���܂����B�����̌�����������ƁA���̖{�̓G�r�f���X���x�����ނ�Level6�A���ƌl�̈ӌ��ɂ����܂���B���`�O�Ȃ̎��ẤA���҂̐E�Ƃ�C�t�X�^�C���ɂ���ĈقȂ�܂��B�Ȋw�ł͂Ȃ��������傫�����݂��܂��B�Ȋw�ł͂Ȃ����������ׂĖԗ����邱�Ƃ͂ł��܂��A���Ȃ��Ƃ����̂悤�Ȗ�肪���݂��邱�Ƃ����̏����Ŏ������Ƃ��ł���Ǝv���܂��B

�M�҂̃o�C�A�X Author's Bias

�@���͌��ݐҒŊO�Ȃ���ɂ��Ă��܂����A�ҒŐ���Ƃ��ẴX�^�[�g�͂ӂ������x���A���ƌ�14�N�ځi39�j�̂Ƃ��ł����B�x���X�^�[�g�̂��߂ɁA�ҒŊO�Ȃ̈�ʓI�ȏ펯�ɐ��܂炸�A��������������l�����������Ă��܂��B1987�N�i39�j����l�����F�搶�̉���2�N�Ԃ�314��̐ҒŐҐ���p�̑�P������߁A�C�����܂����B����ȑO�͈�ʐ��`�O�Ȃ̗Տ����C�A4�N�Ԃ̑�w�@��1�N���̕č����w�̌v5�N������b�����ɏ]�����A�Տ��ł͎�̊O�ȁA�}�C�N���T�[�W�����[�ɋ����������Đf�Â��s���Ă��܂����B�ҒŊO�Ȃɓ]�����Ă�����A��p�p�������͑��p���Ă��܂��B�l���搶�̏����2�N�ԋ߂���A1989�N�ɋ��s��w���`�O�Ȃ̐ҒŊO�ȃ`�[�t�ƂȂ�A����ƌv2���̏�C�����o�[�ŐҒŊO�Ȃ̐��f�ÂɌg���܂����B6�N�Ԃ�809��i�N����135��j�̐ҒŎ�p���s���܂����B�����A���s��w���`�O�Ȃɂ�������f�Ôǂ́A�Ғł̂ق��ɁA�߁A��ᇁA��̊O�ȁA�X�|�[�c�A���E�}�`������A���ꂼ��2�`3���̃����o�[�Ɍ��C����������[�e�[�V�����ʼn����Ƃ����`���Ƃ��Ă��܂����B1996�N�i48�j�Ɋ�w�ɒ��C���Ă�����قړ����悤�Ȑl���z�u�ŁA�����S�̂Ő��`�O�Ȃ̊e��啪����L���J�o�[���Ă��܂��B��w�ɂ����鎄�̐ҒŎ�p���́A��w�Ɗ֘A�a�@�����킹�āA1996�N����8�N�Ԃ�1,000���2�`3�l�̐ҒŔǏ�C�����o�[�Ōo�����܂����B�ŋ߂͎����������鐔�͌���܂������A2,400����Ă��܂��B�����f�f��ۑ��I���Â̑啔���́A�J�ƈ�⊳�҂̏Z���n�̕a�@�Ζ���ɂ��肢���Ă��܂����A����܂Ŏ�������ʐ��`�O�Ȃ̗Տ��o���ɂ��A��p�Ɏ���܂ł̗����A�p��̌�Ö@�ɂ��ď\���������A�C�S�̒m�ꂽ���`�O�Ȉ�Ƃ��ߍׂ��ȕa�f�A�g���s�����ƂŁA�g�[�^���Ȑf�Â��ł���ƍl���Ă��܂��B���̐��`�O�Ȃ̃L�����A�̂����A���ݐҒŐ���Ƃ��Đf�Â��Ă�����ŏd�v�ƍl���Ă���v�f��4����܂��B�@��ʐ��`�O�Ȃ̏\���������C�A�ҒŎ����̕ۑ��I���Â̌o���A�A�Z���ԂɎ������̐ҒŎ�p�̏W���I�C���A�B�}�C�N���T�[�W�����[�A�C��b�����A�̂S�ł��B���̂悤�ɉ�蓹���Ƃ�ƁA�ҒŐ���Ƃ��Ĉ�l�������鎞�����x���Ȃ�A������������ҒŎ�p�ɐ�剻���悤�Ƃ���O�Ȉ�ɒx����Ƃ�Ǝv���邩������܂���B�������A���Ƃ͂˂ɍL������ɗ����Ƃ�S�����A�����l���Ɋׂ�Ȃ��w�͂��K�v�ł���Ǝ��͍l���Ă��܂��B�����ł́A�ҒŁA�߁A��ᇁA��Ȃ�subspeciality�̃J���t�@�����X�ȊO�ɁA�S�����W�܂鐮�`�O�ȑS�̂̃J���t�@�����X�����T����܂��B�ҒŊO�Ȉ�ȊO�̈ӌ����A����subspeciality�̍l������������邱�Ƃ́A�ƑP�Ɋׂ�Ȃ����߂ɑ�Ϗd�v�Ȃ��Ƃł��B

�@�������h����A�����J�̔����ƁE�v�z�Ƃ̃o�b�N�~���X�^�[�E�t���[�iRichard Buckminster Fuller,1895-1983�j�́A��������I�v�l�Ƃ������̂������Ƃ������Ă��܂����B�����I�Ȑ��������V�������Ƃ̐������A�Ƃ����̂��t���[�̐M�O�ł����B�����I�Ȏv�l�@�����邽�߂ɂ́A���ׂĂ̏o������v�l�@���݂��ɘA�g���������V�X�e���̒��ő�����K�v������B�A�g�����W�̒��ŁA�����̎d���̈Ӌ`��傫�ȃR���e�N�X�g�ɂ������Ƃ��ł��邩�ǂ������̑�Ȏd���ݏo�����ɂȂ�Ƃ����̂��t���[�̐M�O�ł��B�ߓx�̕����͓K���\�͂�ቺ�����A��̐�łɓ����Ƃ��������w�̊ώ@�Ɋ�Â����l���ł��B���Ƃ͌Ǎ��̐l�ɂȂ��Ă͂����܂���B���Ƃ��l����ӌ��������Ȃ��Ȃ����炨���܂��ł��B���Ƃ̏����Ƃ́A�`�[�����[�N�ƃR�~���j�P�[�V�����\�́A�˂ɍL������ɗ����āA�f�l�̈ӌ���g�ݓ����w�͂��ł��邱�Ƃł��B

�@���̖{�̓��t�@�����X�ł͂���܂���B�ʓǂ��₷���悤�ɕ������X�g�����܂���ł����B�������K�v�ȂƂ��́A�C���^�[�l�b�g���A���̖{�Ɠ������ɏo�ł�����w���`�O�ȋƐяW�Ō����ł��܂��B�ł�����̖{�́Afrom cover to cover �œǂ�ł��������B���ƑΘb�������ŁB

�@�u�������Ƃ͎��ȂƂ̑Θb�ł���A�Љ�Ƃ̑Θb�ł�����v�i�ΐ��g�j�B�������Ƃ͉ߋ��Ɩ����Ƃ̑Θb�ł�����܂��B

2013�N�t

�ҒŊO�Ȉ���u���҂ɂƂ��āA���̎t���͈̑�ł���B�����̐ҒŊO�Ȉ�͓���̎w����i�t���j�ɉ��N���������Ďw�����A���̒m���E�Z�p�ƂƂ��ɊO�Ȉ�Ƃ��Ă̍l�����E�N�w���w��ł����B���̏グ�������܂ވꋓ�ꓮ���Ԃ��Ɋώ@���A�Ґ��ւ̃A�v���[�`�⍜�������Ƃ��̏�����w�ԁB�{���́A���N��w�ɂ����Ďt���̗���ł��������҂ɂ��ҒŊO�ȉ��`���ł���B�ҒŊO�Ȏ�p���ł͂Ȃ��B���̓_�͒��҂������ӎ����Ă��āA�u�͂��߂Ɂv�ɂ́u���̖{�́Afrom cover to cover�œǂ�ł��������B���ƑΘb�������Łv�Ə�����A�u���Ƃ����v�ɂ́A�u�{���̓��e�́A�ʐ��̉����Љ�͍T���߂ɂ��āA�����g�̍l����O�ʂɏo�������̂ł��v�Ɩ��L����Ă���B

�@����������������ɑ��������A�V���v���ŏa���f�U�C���ł���B�������A���̓��e�͏[�����Ă���B�܂����_�ł́A�ҒŊO�Ȉ�E�^����O�Ȉ�̎d���́A�u�q�g�̎����Ƒ������T�|�[�g���邱�Ɓv�ɂ���Ɛ����B�����͓��R�Ƃ��Ă��A���ꂪ���҂ɂƂ��Ď��Ȃ̑��݂��ؖ����A������ێ����邽�߂ɏd�v�ł���Ƃ����B���`�O�Ȉ�̑��݈Ӌ`�͂܂��ɂ����ɂ���B��p�̘r�͎��̋Z�p�ƂƂ��Ɏv�l�@����Ƃ�������Ă���B�����炱���A��p�L�^���d�v�ɂȂ�B

�@�e�_�ł͖L�x�ȃC���X�g��摜�������āA�����ʂɎ�p�̃L�[�|�C���g���ڍׂɐ�������Ă���A���ڗ��Ă�������҂̎��M�Ӑ}���킩��B�ҒŃC���X�g�D�������e�[�V��������n�܂�A�����̘b�����Ă���A�z�ŁE���ŁE���Ŏ����ւƂ����ށB�Ғł��ׂ�ǂ�Ғ��Nj���ǂɂ͓��ʂȃy�[�W�͊�����Ă��Ȃ����A���ŕ����ǂɂ��Ăׂ͍����B���̌�A�ő̍��܁A�Ґ��O�ȂƑ����A���^�A���E�}�`�z�ŁA�ҒŎ�ᇂŏI���B�S�̂�ʂ��ďd�v������Ă���̂́A���C�������O�ɂ��Ғ��Œ�ƑO���i���@�ł���B

�@�p�㊴���ւ̑Ώ��Ƃ��ẮA�܂��^�킵�����A�������^������R�ۖ^�ŗl�q���݂�悤�Ȃ��Ƃ͂����A�������ɊJ�n���ׂ��Əq�ׂ��Ă���B�������A�C���v�����g���������Ղɍs���ׂ��ł͂Ȃ��A�n���J�����Ĕr�^�o�H���m�ۂ��������ō������̊������܂��A�Ō�ɃC���v�����g�����Ċ���������������Ƃ��Ă���B�܂��A�v���C�}���[�̐Ғʼn��ɑ��Ă͑O���̕a���Ɏ��������O�Ɍ���C���X�g�D�������e�[�V������ݒu���āA�܂����ɂƓ��퐶������iADL�j�̉��P��}��A���̂����ŕK�v�Ƃ���ΑO���ɉ��Ƃ�������I��p�������߂Ă���B

�@�z�Ŏ����ɑ��ẮA��^������ΑO����p�����I���ł���A���ŊԌŒ�ł����Ă��p��̌z�ʼn����ւ̉e���͏��Ȃ��Ƃ��Ă���B���l�Ɍ�^��悷�鋹�ŒŊԔw���j�A�Ɋւ��Ă��O����p����{�ŁA�ŋ|�؏��͌�^�̂��ߏ������ʂ��Ⴂ�ƒf���Ă���B�O���i���́A�Ƃ�����Əp�҂̋Z�ʂɂ���������ҕ��S�y���ɂ��肩�����ċc�_����邪�A���҂͐ҒŊO�Ȉ�ɂƂ��Ă����Ƃ��n�[�h�������������c���ɂ��z���ڍs���̑O���i�����}��Ȃ��B

�@���ŒŊԔw���j�A�ɑ��ẮA���R�����ɂ��2�N�Ԃŕۑ��I���ÂƎ�p�I���Â̍��͂Ȃ��Ȃ�Ǝw�E���A�ۑ��I���ÂŃV���b�N�A�u�\�[�o�[�@�\��ۂ��Ƃ���Ƃ��Ă���B�܂���p�̏ꍇ�́A���̎��ƂƂ��ɏ���ւ̋���ɂ��L�p�Ȍ���������Love�@���s���Ƃ���B�܂��A�Ґ��O�Ȃ̍��ł́A�߂��炵���i�Ǝv����j�Ґ��ǂ̎��R�o�ߗ���p����dry field�m�ۂ̕��@����̓I�ɏq�ׂ��Ă���B

�@�{���̓��e�́A�{���ł���Β��҂̑�������w���`�O�Ȃ̍��Y�ł���B����𐢂̐ҒŊO�Ȉ�ɊJ�����Ă����������Ӌ`�͑傫���B�ҒŐҐ��O�Ȃ̏C�����ł�����͂ނ��̂��ƁA���łɃx�e�����̈�ɒB���Ă������ł����Ă��A���҂̎�p�N�w�̈�[�ɐG��邱�ƂŐV���ȋ��n�����܂�邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���Z�ȐҒŊO�Ȉ�͂Ƃ�����Ǝ�p������̕K�v�ȕ����݂̂��E���ǂ݂��邱�Ƃ��������A��x��������Ɩ{����ʓǂ��邱�Ƃ����������߂�B

�Տ��G�����`�O��64��11���i2013�N10�����j���]��

�]�ҁ�������Ȏ��ȑ�w���`�O�ȋ����@���~

![������� ��]�� / NANKODO](/img/usr/common/logo.gif)