購入版サイト(目次ページ)はこちらから

購入版でご覧になれる解説項目一覧(全85項目)は以下です。

※サイトの更新に伴い若干内容が変更となる場合がございます。恐れ入りますがあらかじめご了承ください。

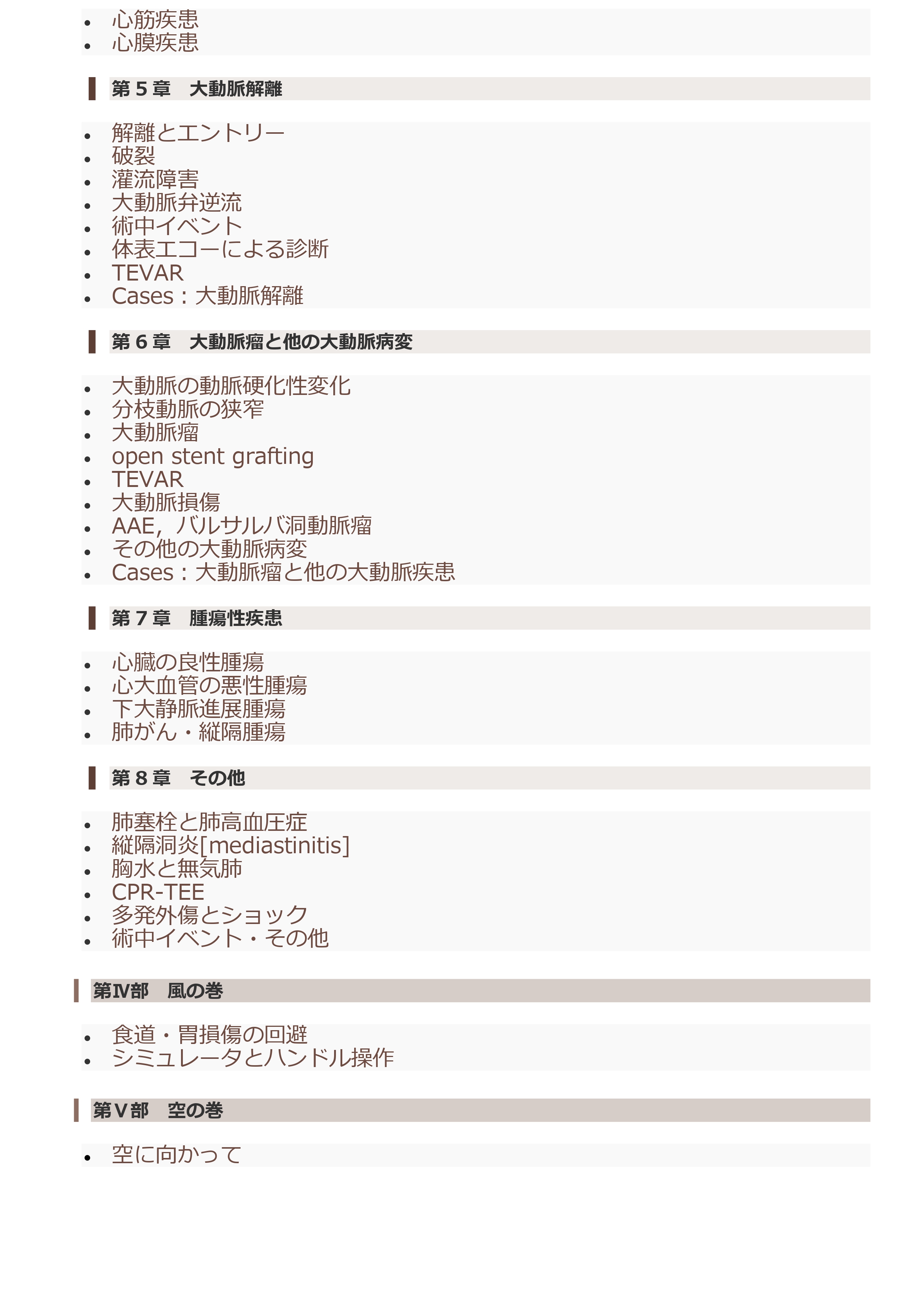

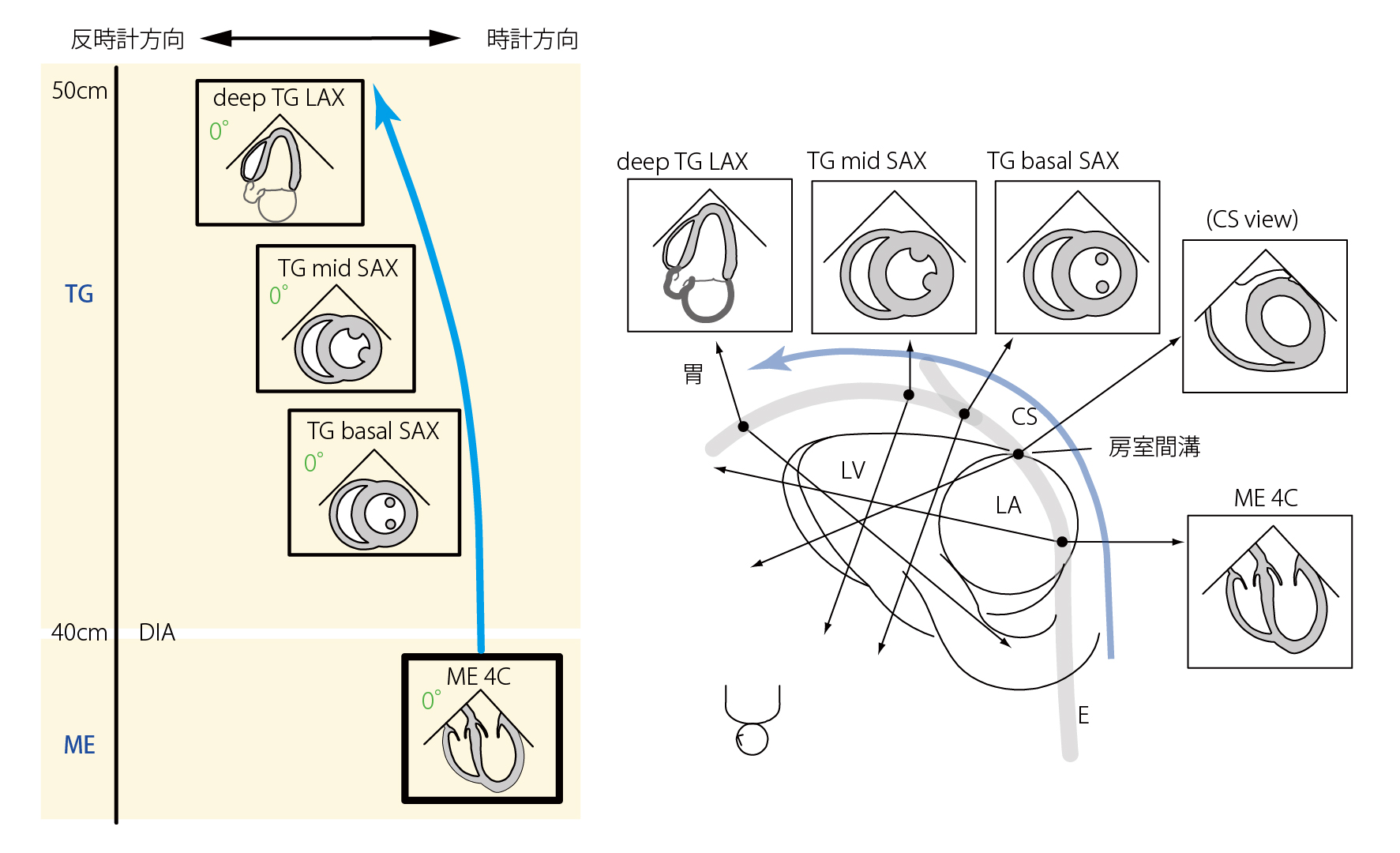

書籍で解説したとおり,プローブ操作には3つのメインルートがある.ここでは,動画で標準画像間を移動していく途中の景色も含めて見ていこう.

まず,最初のルートの全体像をおさらいしておこう.この図は,テキストの図のうち,ルート1に関するものだけ取り出したものである.

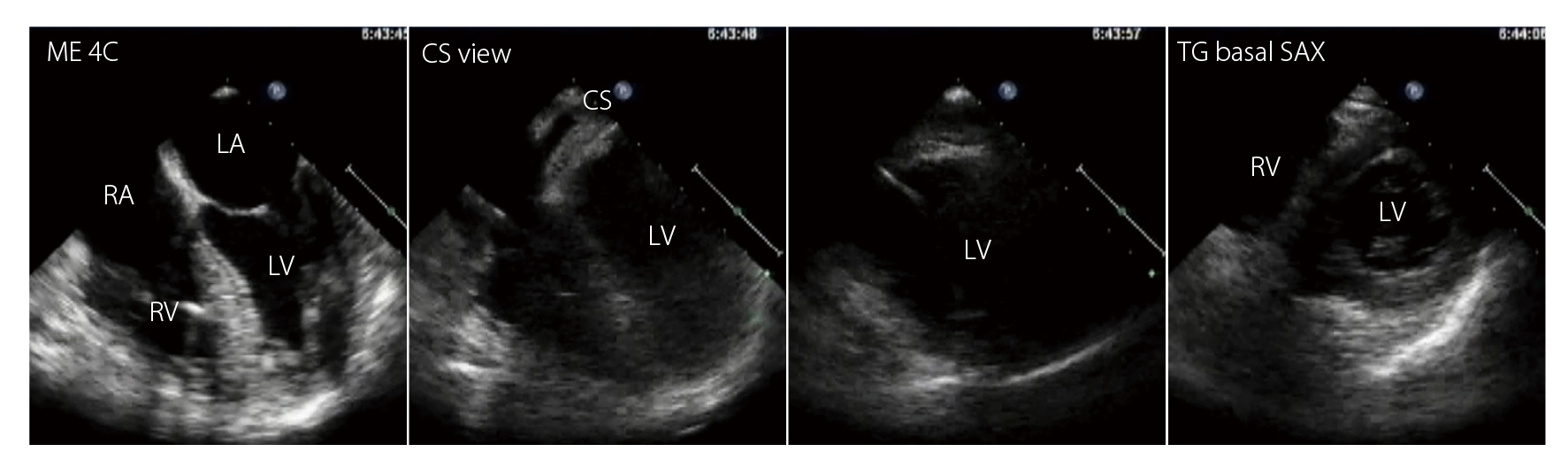

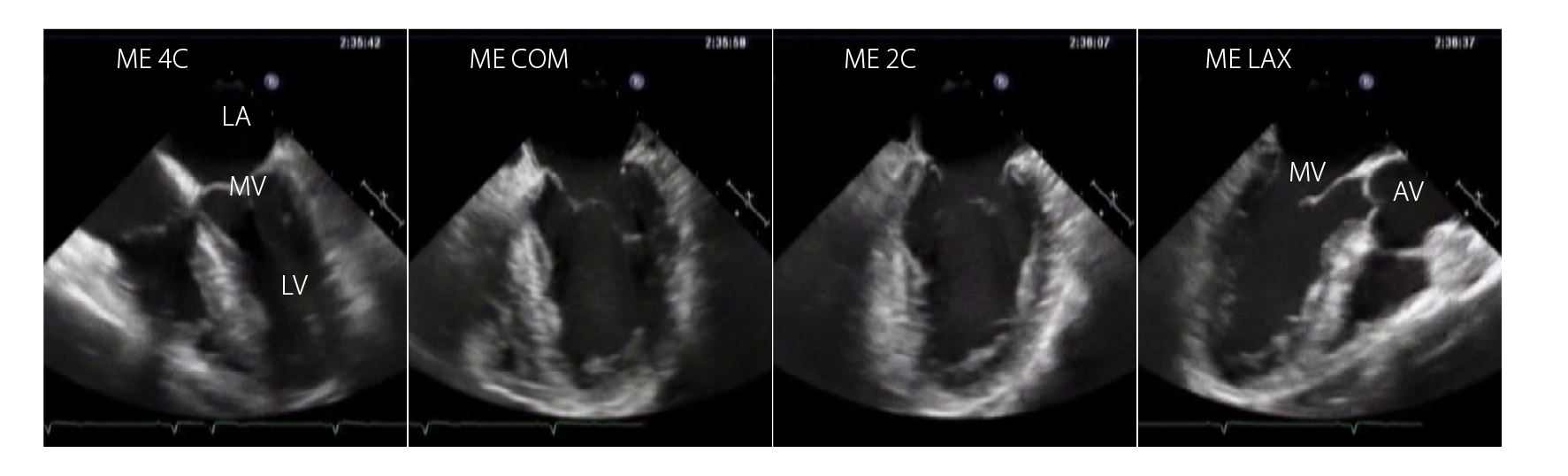

スタートとなるME 4Cでは,左房をacoustic windowとして左右の心房,心室がほぼ対称的に配列している[ME 4C].このとき,トランスデューサは左房レベルにある.ここからプローブを胃まで進めていく[4C to SLV].トランスデューサが左房の底面を過ぎて房室間溝レベルに達すると,左房が消失し,左房があった位置に冠静脈洞が現れ,左室は冠静脈洞を通して描出される.冠静脈洞は,トランスデューサ前面を横切って,画面右上の方に向かう.このとき,トランスデューサはまだ横隔膜直上にある.さらにプローブを進め,トランスデューサが食道裂孔を通って胃に入ると,冠静脈洞が消える.プローブが胃に入ると,トランスデューサは心臓から次第に遠ざかっていくため,左室の画像は画面下の方に逃げていく.消えてしまいそうになってもトランスデューサはまだ心臓の方に向いているから,そのままUPをかけると肝左葉とそれを通して左室が再び現れる.当然のことながら(意識するしないにかかわらず),肝左葉とトランスデューサの間には胃壁がある.UPをかけていくと,左室は短軸像となる(TG mid SAX).さらにプローブを進めていくとdeep TG LAXが現れる.ここまでが,ルート1である.このME 4Cから胃までのルートは左室の描出だけでなく下大静脈や腹部大動脈の描出でも共通なので,目を閉じていてもできるよう指先の感覚を覚えておこう.横隔膜あたりで食道周囲の組織のため一時的に画像がかき消されても,異常な抵抗さえなければ覚えている方向に進めていけば,目的の画像が現れてくるものである.

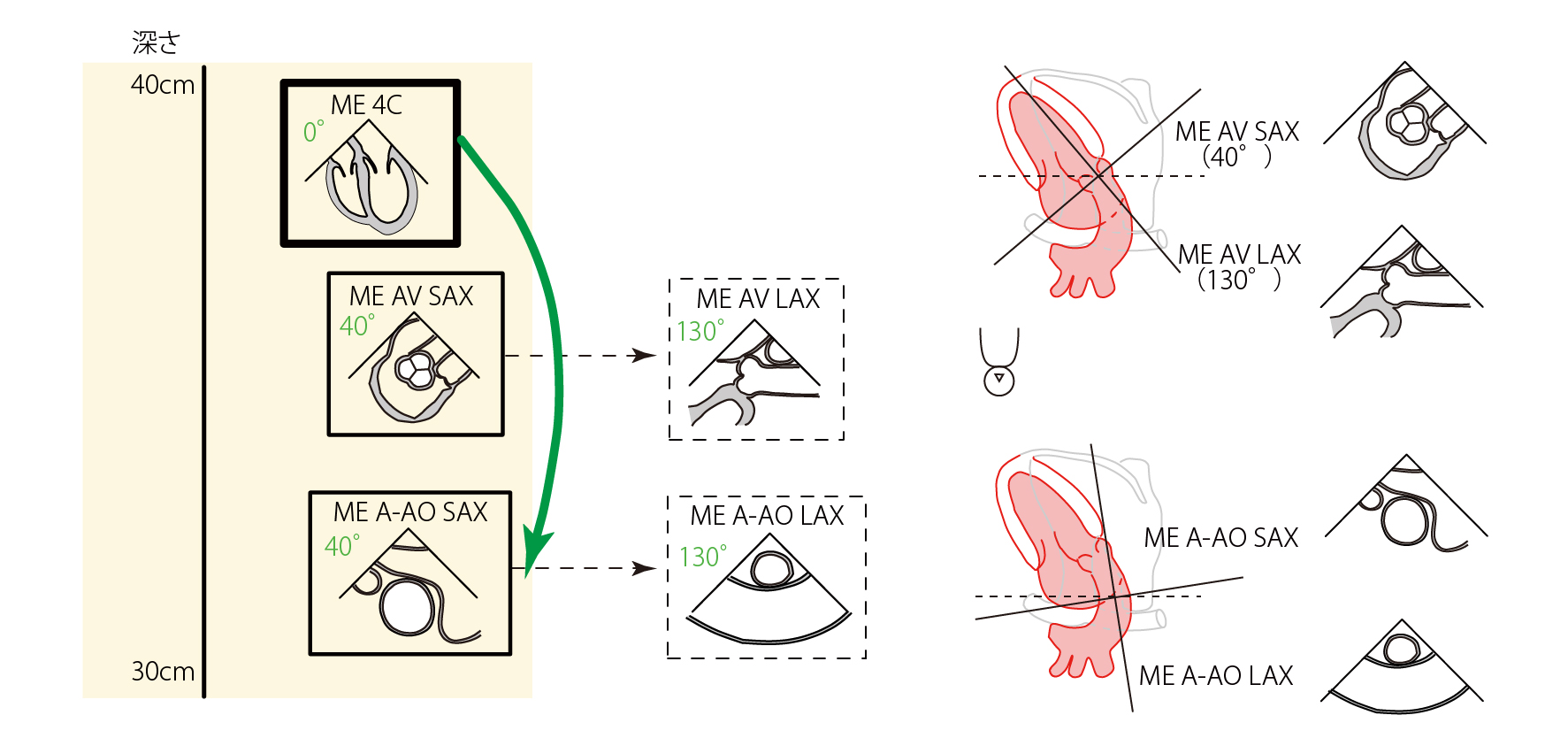

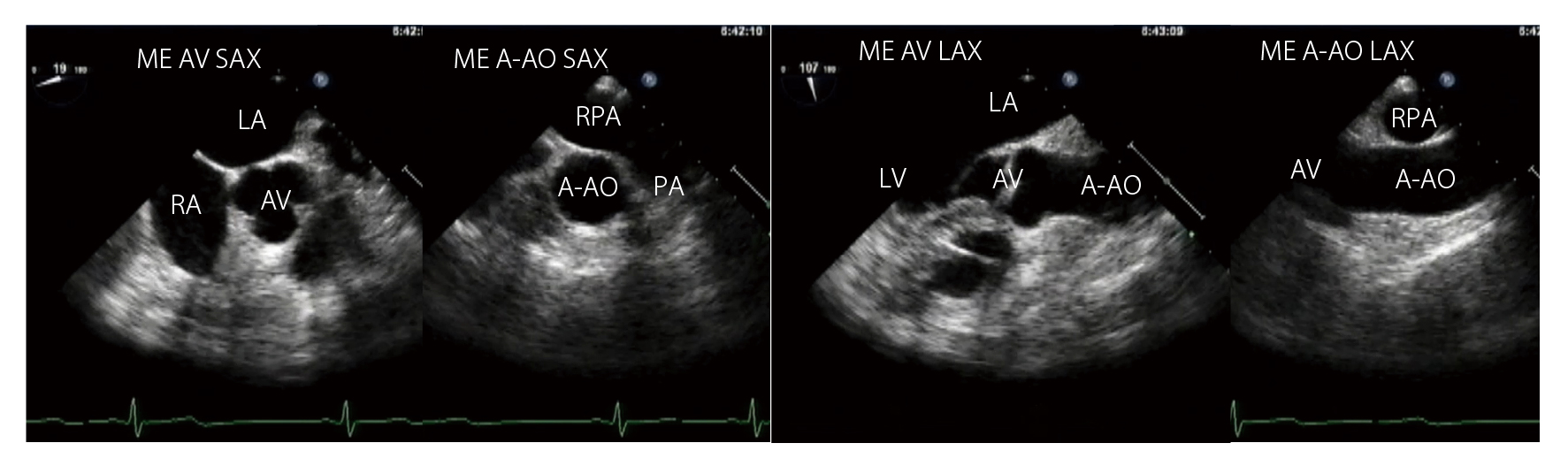

ルート1とは逆に,左房の天井方向つまり血液が駆出される方向に向かうルートである.

プローブを引いてくると,4つの心腔の中央に大動脈弁が現れる.つまり,大動脈弁は4腔が配列する面から外れる位置にある.この動画では,大動脈弁のきれいな短軸像を描出するために走査面角度を19°にしているが,そのまま引いてくると大動脈弁が上行大動脈になる[AV AAO].さらに引いてくると,トランスデューサが気管分岐部レベルに達して超音波の透過が完全に妨げられ,何も見えなくなる.動画では,上行大動脈の短軸像から走査面を回して大動脈の長軸像にしている.同様に,大動脈弁の短軸像から走査面を90°回転すると,長軸像になる.

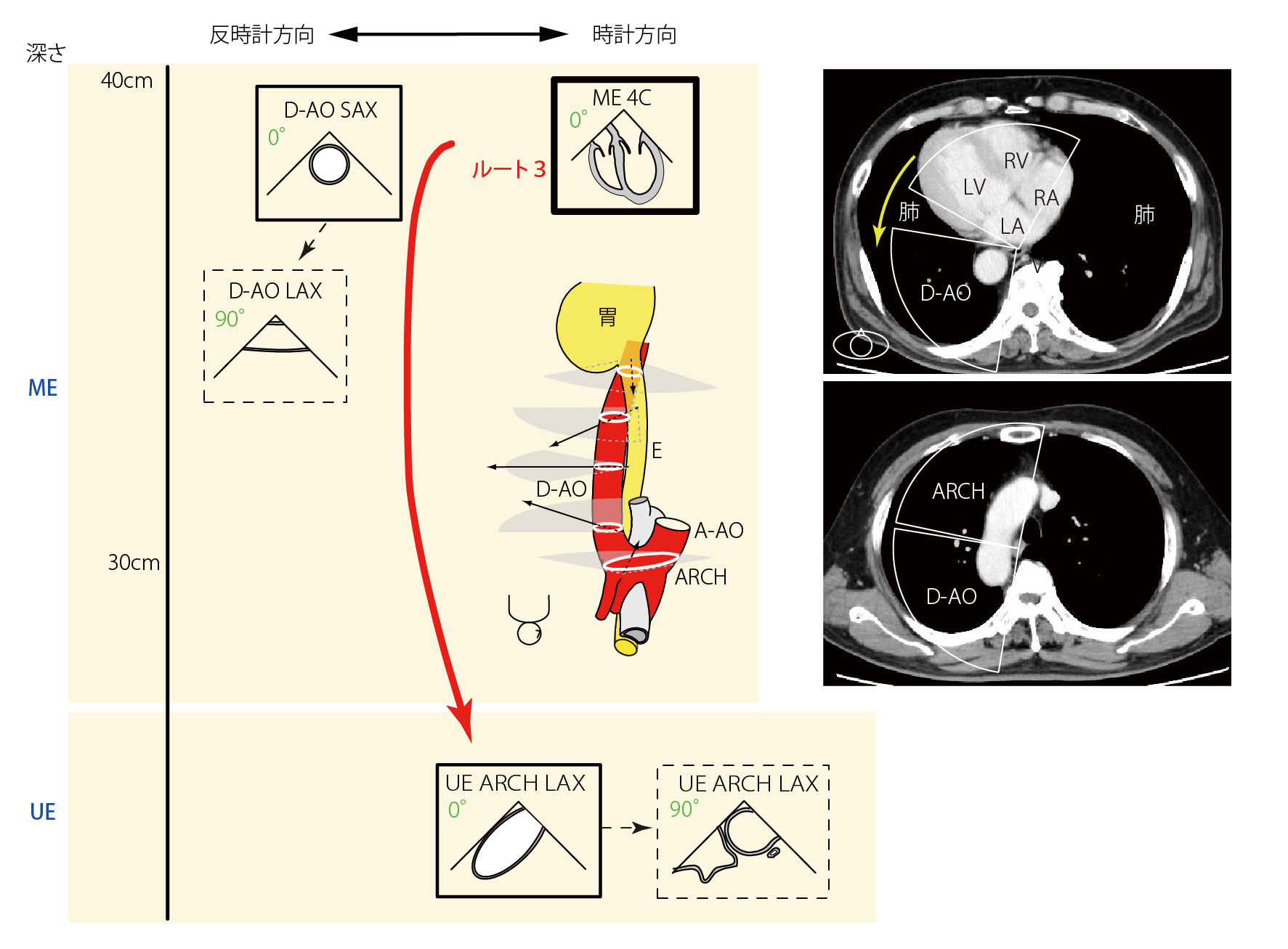

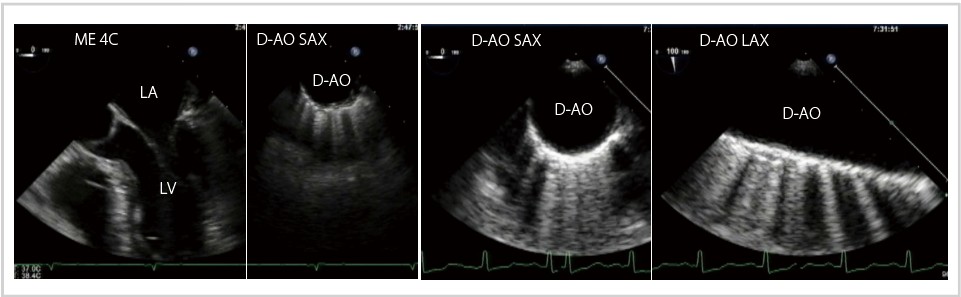

上記2ルートと異なり,水平方向に回転して心臓の背面に視野を移す.

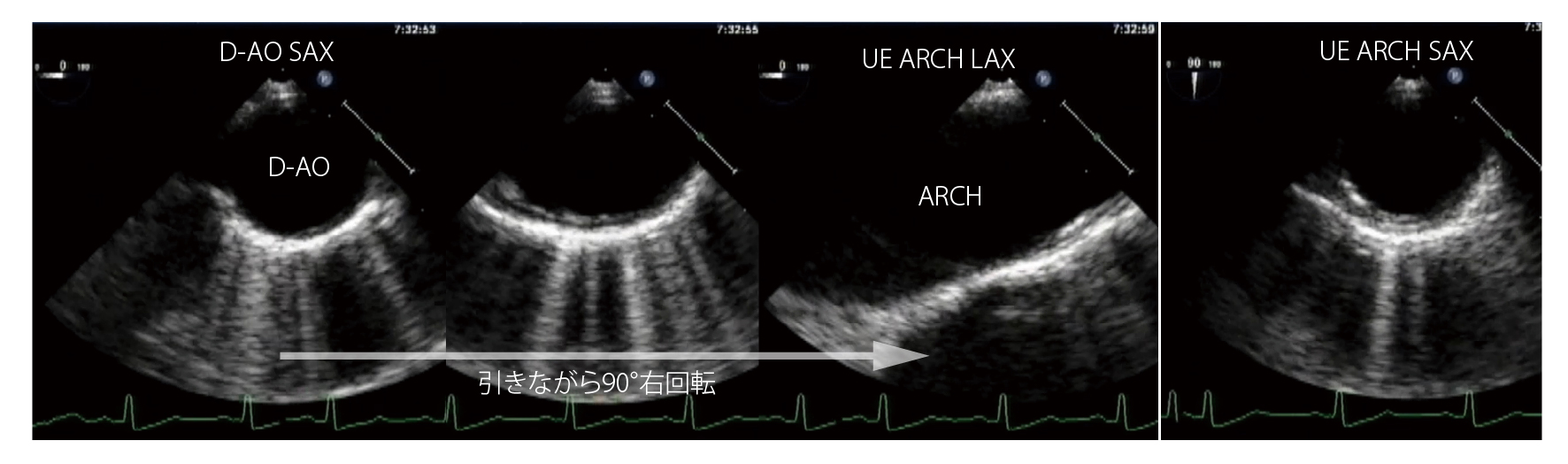

ME 4Cからプローブを左に90°回転すると,下行大動脈の短軸像(D-AO SAX)が描出される[4C to DAO].大動脈の蛇行などのためさっと見えないこともあるが,プローブを少し前後すれば見えてくることが多い.下行大動脈は食道のすぐそばにあるが,それ以外は左肺に接しており,大動脈をacoustic windowとして描出される肺実質は高輝度陰影である.CTを見れば90°回転するというのがわかりやすいが,このときプローブを90°左回転する感覚を手に覚えさせておくとよい.キーになるのは,手掌の向きである.心臓を描出しているときに右手掌が左に向いていれば,下を向くまで回せばいいから,画面を見ながらそれくらい回せばよい.もちろん,プローブを回転するのにプローブを持ち替えるようでは,このメリットが活かせないから,コンスタントにプローブを持てるような持ち方が役立つ.ところで,正常な下行大動脈は,正常な左房の中にすっぽりと収まる大きさである.この大きさの関係を覚えておけば,どちらかが大きいときに「おや?」と感じることができる.例えば,弁膜症で左房が拡大しているときには下行大動脈が小さいと感じるし,心房中隔欠損症の場合には大動脈が小さいと感じる.D-AO SAXから走査面を90°にすると,長軸像(D-AO LAX)が得られる[DAO T to L].

書籍に示したとおり,食道と下行大動脈はらせん状に絡むように併走しているため,プローブを引くと大動脈は食道の左後ろから左前に移り,大動脈の陰影が画面の左方へ逃げようとする.プローブを右に回転して大動脈を画面にとどめながらさらに引いていくと,弓部長軸像(UE ARCH LAX)が描出される[DAO to arch LAX].弓部大動脈はちょうど左房の頭側にあたるため,下行大動脈から弓部に移行するときには90°程度右回転することになる.プローブの出し入れと回転が体に染みついてくれば,大動脈の画像を見失わずにスムーズに下行大動脈から弓部大動脈に移行できるようになる.このことは,特に急性大動脈解離の時に大切になる.UE ARCH LAXから走査面を90°にすると,弓部大動脈の短軸像(UE ARCH SAX)となる[arch SAX LAX].

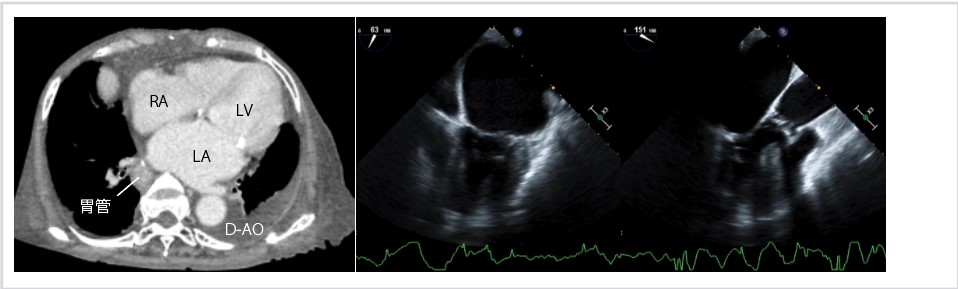

※ 胃管再建後の画像

食道手術で切除した食道を胃管で再建した症例でTEEを行う機会を得た.プローブを挿入する前に,CT画像で咽頭−食道吻合部に狭窄がないことを確認した[CT gastric tube].CTを見ると,胃管の経路が通常の食道と異なり,胸椎の右前方に来ていることがわかる.通常どおりプローブは挿入でき,胃管であることを忘れるくらい自然な画像が得られたが[ME views gastric tube],トランスデューサの位置が右房よりであるため,ME 4Cが立ったように見える.ただ,走査面を回転していくと,通常の画像と何ら変わることはない.もう一つ気づいたことは,下行大動脈が見えにくいことである.理由は,CTを見ればわかるが,間に胸椎が入ってくるためである.これはどうしようもないため,下行大動脈の観察が必要な場合には,別の方法をとらざるを得ない.胃管の走行は症例によって異なると思うが,この症例では胸郭内だけ椎体のやや右側を走行し,その後横隔膜を通過してからは通常の胃の位置に戻っていた.

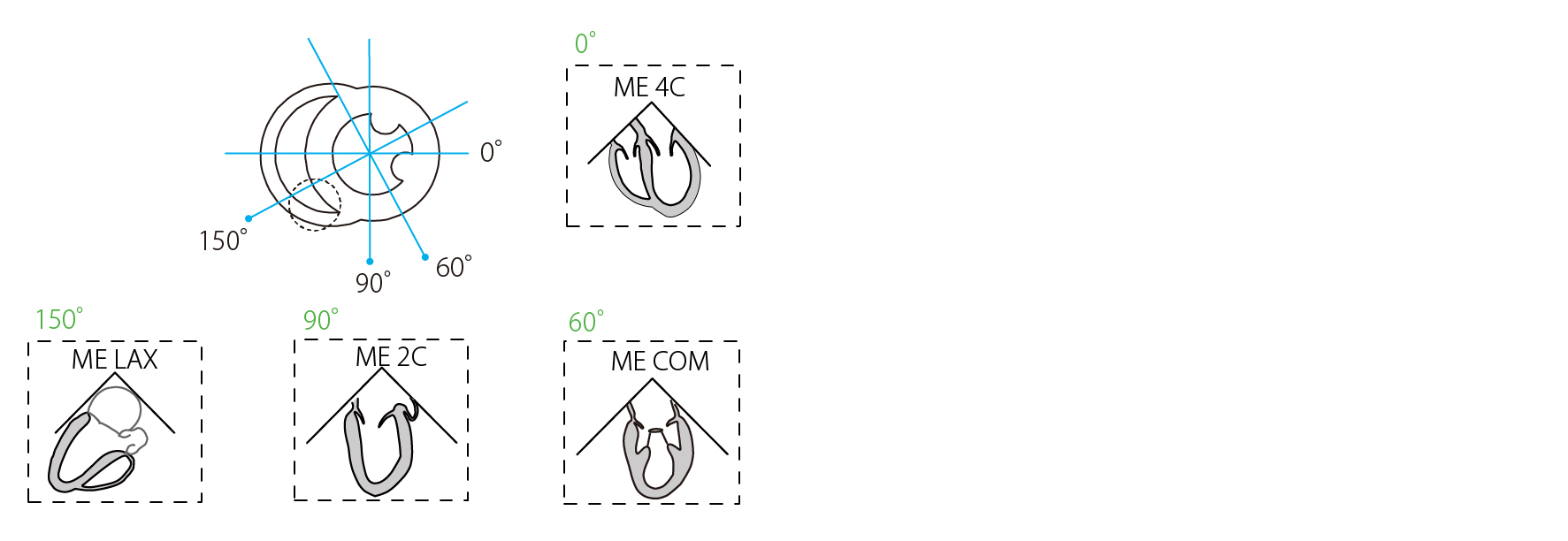

ME 4Cから走査面を回転していくと,60°あたりでME COM,90°でME 2C,150°あたりでME LAXが描出できる[4C to LAX].これらの描出は,2つの評価に関連している.

①左室機能評価

左室機能評価の標準画像であるTG mid SAXでは左室の全周(3本の冠動脈分枝の灌流領域すべて)を一望して,各灌流領域の動きを評価するが,それを食道から評価することができる.長時間の手術ではTEEのプローブ操作も多くなるため,食道,胃への負担も増える.自験例を検討してみると,出血が見られた症例では有意に手術時間,TEE評価時間が長かったことから,出血を回避するためにはプローブを胃に進める操作を最小限にするためにも,この食道からの左室画像を活用したい.また,OPCABで心尖部を挙上するとTG mid SAXを描出できないため,食道からでも壁運動を見れるようになっておこう.xPlaneを使えば,走査面0°のME 4Cと90°のME 2C,60°のME COMと150°のME LAXをside by sideで見れる.走査面を回転する時のコツは,左房・左室を正中に描出しておくことである.

②僧帽弁の評価

僧帽弁形成では,この4つの画像を駆使して逆流のメカニズムを明らかにし,形成の方針を決定する.その場合には,線対称である僧帽弁の基本断面となるME LAXとME COMを主とし,補助的に他の走査面やプローブ移動などを使う.

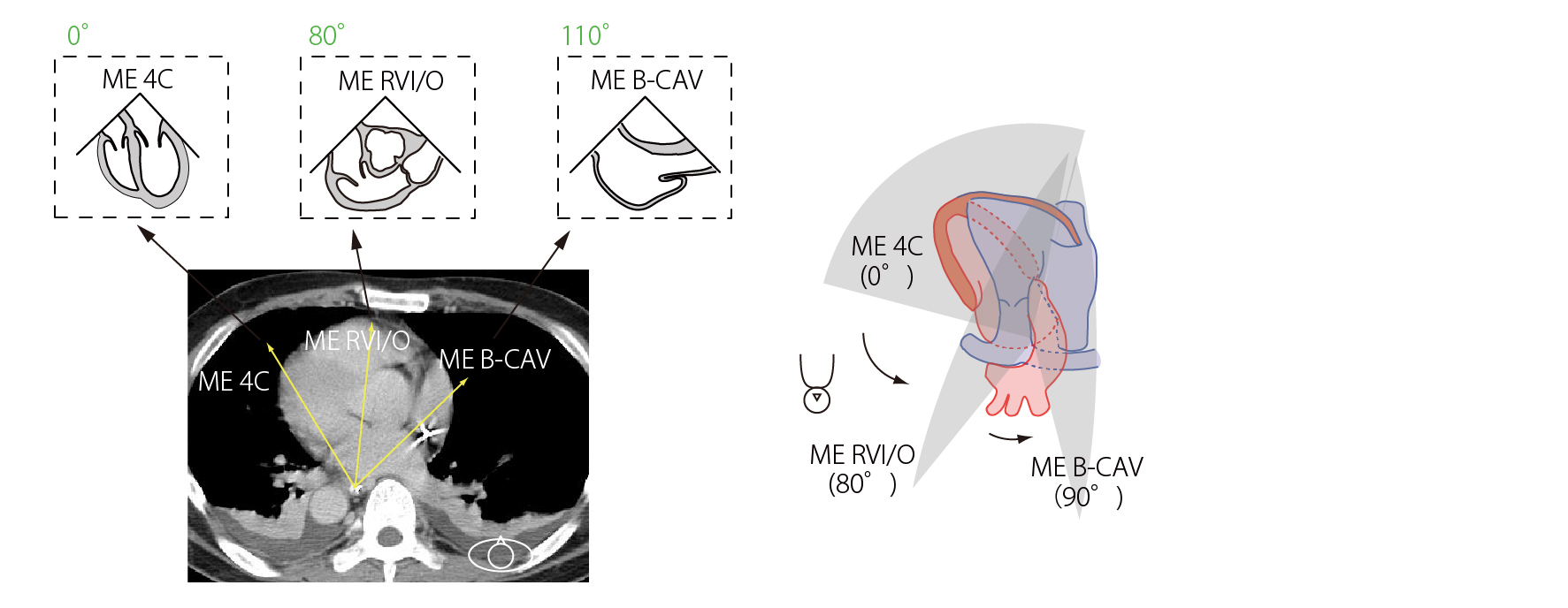

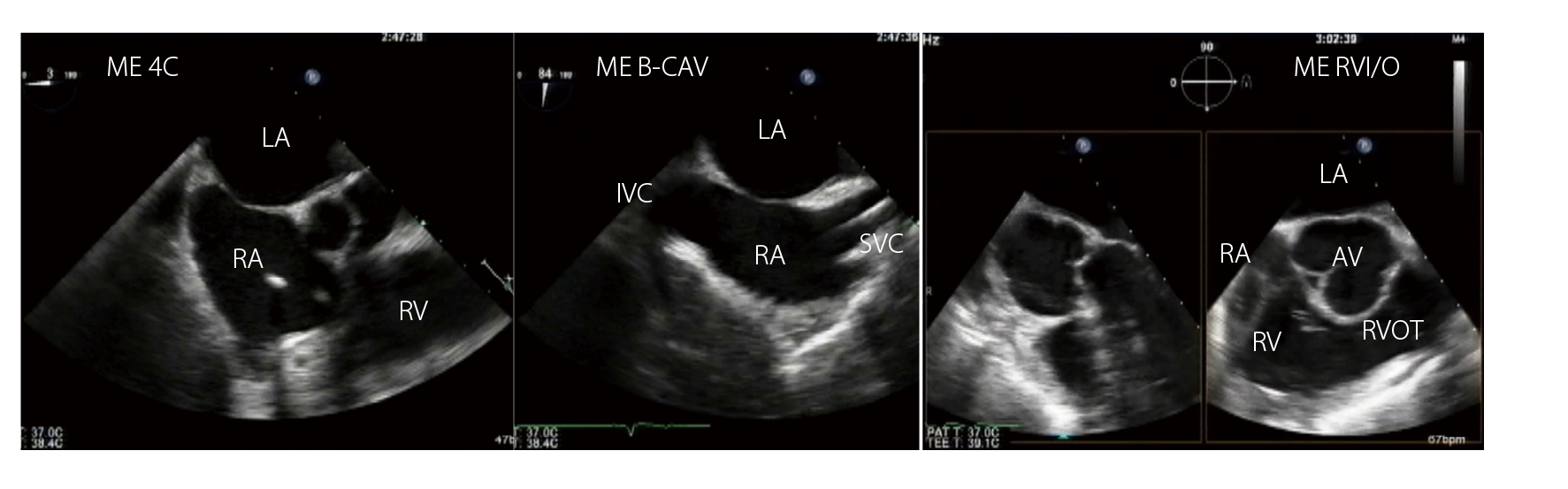

右心系画像は,図の3つである.

右房を正中において走査面を回転すると,0°で走査面の手前にあった上大静脈と,奥にあった下大静脈が走査面内に入ってきて,左房をacoustic windowとして上大静脈,右房,下大静脈が一列に並ぶME B-CAVとなる[4C to BICAV].ME B-CAVがきれいに描出できる走査面の角度は70°〜110°と症例によって異なるし,食道と上・下大静脈の位置関係によっては上大静脈と下大静脈が同時に描出できないことも少なくないので,その場合は両方を描出することにこだわらず,いずれか必要な方を描出する.大動脈弁を正中に描出して走査面を回転するか,そのままxPlane画像にすると,大動脈弁の周囲を右房〜三尖弁〜右室〜右室流出路が取り巻くME RVI/Oとなる[ME RVIO].

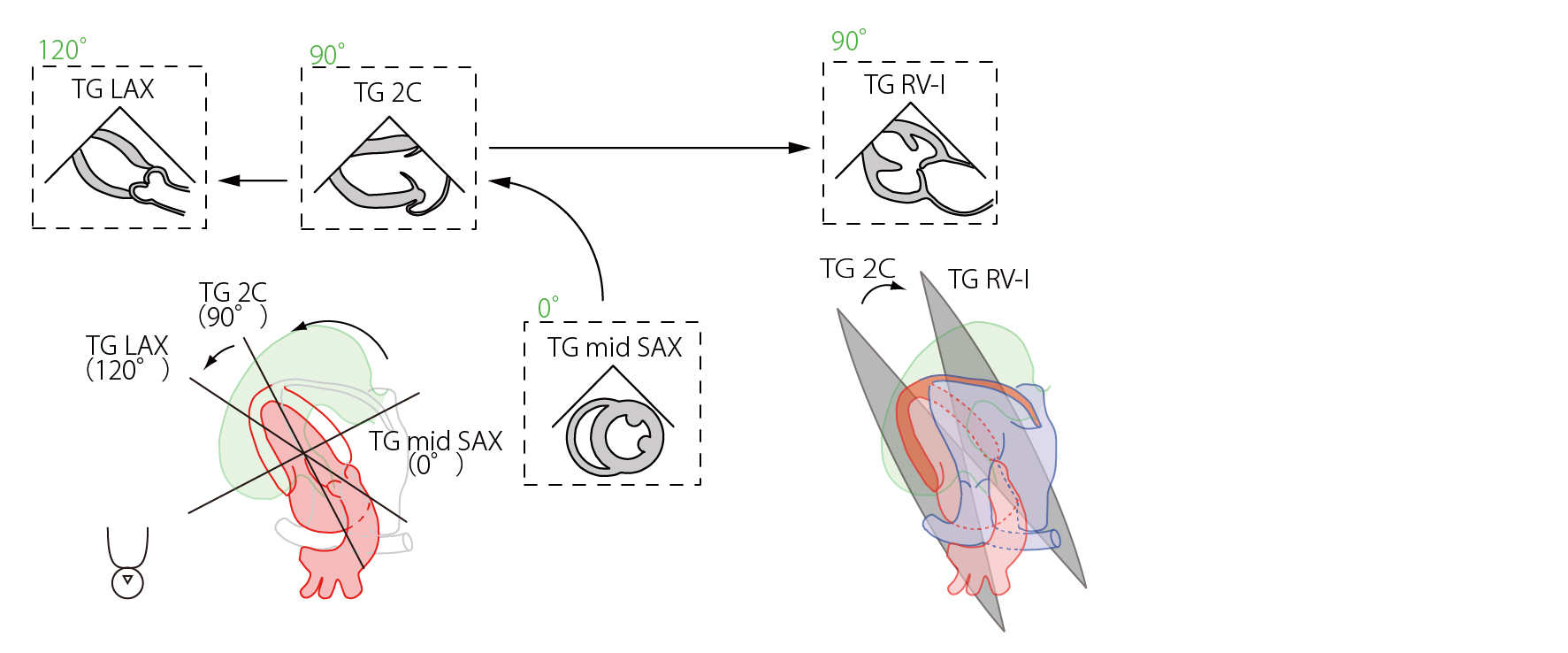

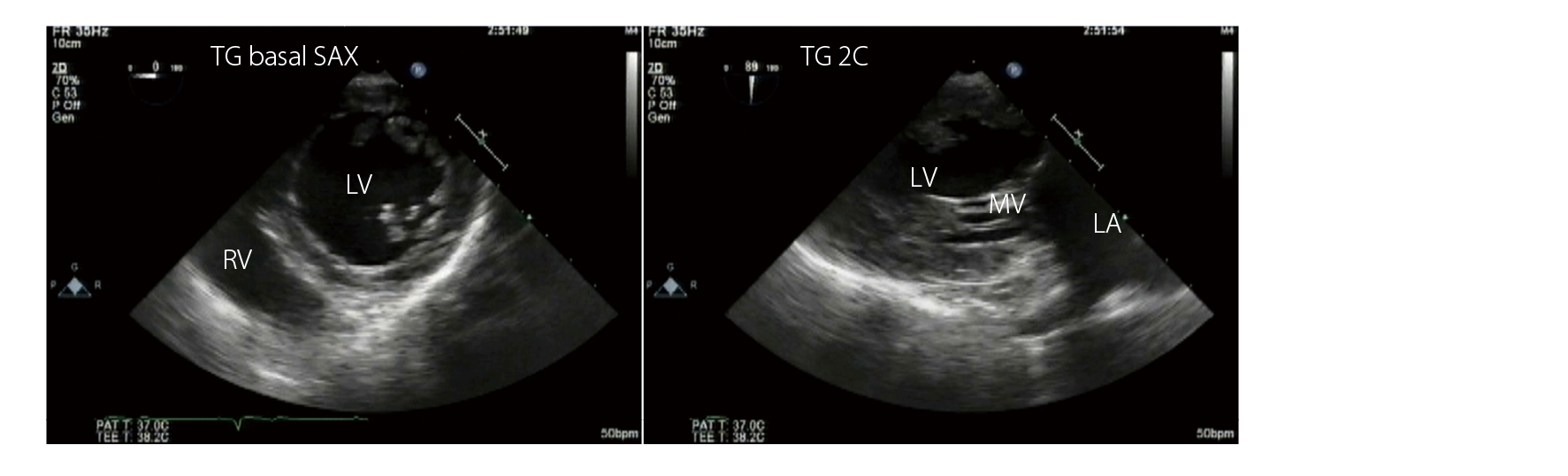

これには,3つの画像がある.左室に注目するものが2つ,右室に注目するものが1つである.

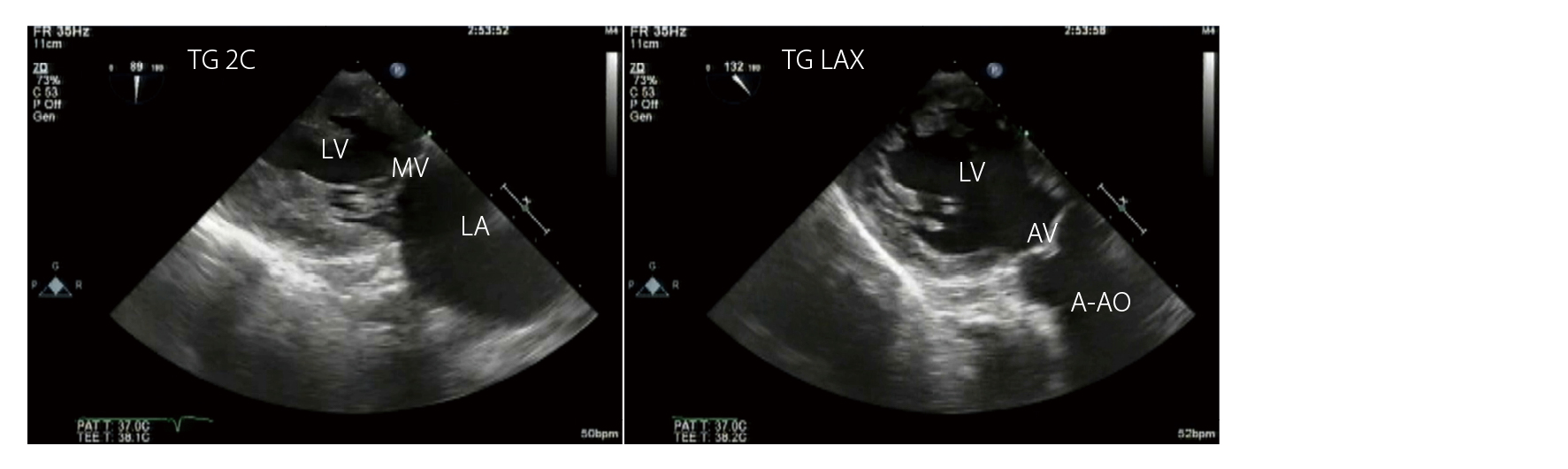

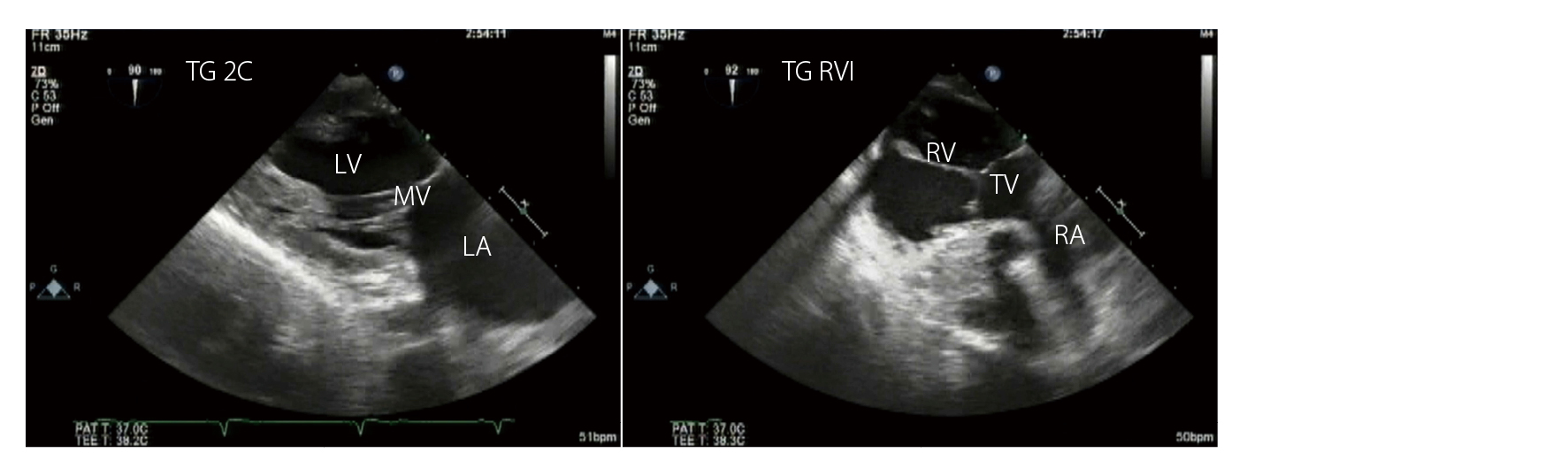

TG basal SAXから走査面を90゜にして描出するTG 2Cは,次の2つの目的で描出する[SLV to TG 2C].一つは,TG mid SAXで局所壁運動を評価する際に正しい短軸像であるか確認するためである.描出された長軸像が画面上で水平なら,正しい短軸像であると言える.もちろん,TG mid SAXからxPlane画面に切り替えてTG 2Cを描出してもよい.第二は,心尖部近くが視野に入ってくるため,例えば左室ベントカニューレの先端位置や心尖部近くの血栓を見たいときに使う.

さらに走査面を回転して120゜にすると,TG LAXが描出される[TG 2C to TG LAX].この画像は,左室流出路が見えるため,AVR後の弁周囲逆流をチェックしたり,大動脈弁あるいは左室流出路の圧較差を計測するときに用いる.中部食道アプローチでは得られないオリエンテーションの画像が得られる.この動画では,大動脈弁の圧較差を評価しようとしているため,最初のTG 2Cで少しUPをかけてやや左室〜左室流出路を見上げるようにしてから走査面を回転している.

一方,走査面90°のTG 2Cからプローブを右に回転して描出するTG RV-Iは,肺動脈圧評価のためのTRPGを計測するときあるいは三尖弁の弁下組織を評価したいとき(リード感染など)に用いる[TG 2C to TG RVI].この画像は,TG mid SAXでプローブを少し右に回転して右室を正中に描出しておいてから走査面を回転しても描出できる.

購入版でご覧になれる解説項目一覧(全85項目)は以下です。

※サイトの更新に伴い若干内容が変更となる場合がございます。恐れ入りますがあらかじめご了承ください。